正午、父が短く「黙祷」と告げた。

実家の居間で、その声に合わせて背筋を伸ばす。目を閉じると、夏の光がまぶたの裏に赤く滲み、遠くで蝉が途切れ途切れに鳴いているのが聞こえた。

やがて、あたりは不思議なほど静まり返った。時計の秒針の音さえ、耳に響く。

一分間の黙祷のあいだ、思い浮かべていたのは大叔父のことだ。

父方の祖母の兄にあたるその人は、南方の戦地で命を落とした。二十歳の若さだった。

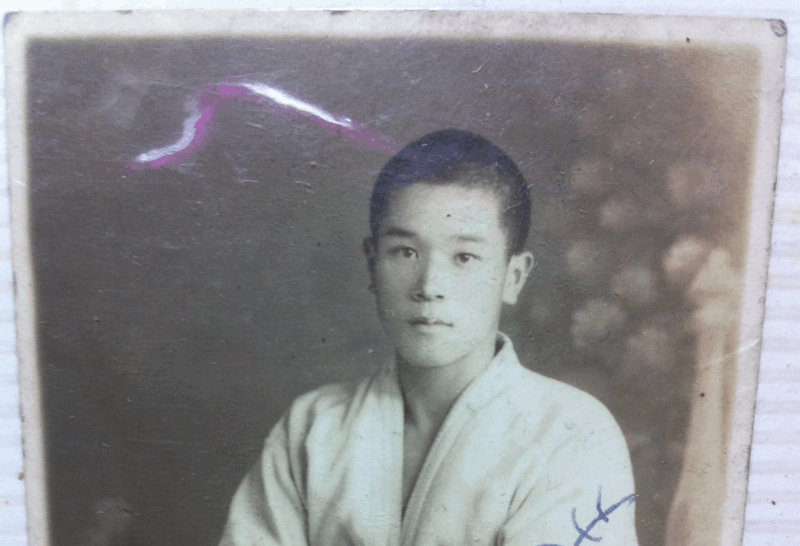

残された白黒の写真には、柔道着を着て腕を組み、蹲踞の姿勢でカメラを見つめる大叔父がいる。端には、彼の名が万年筆で丁寧に書き込まれている。穏やかな表情を湛えたその顔は、これからの人生がまだ大きく広がっていたはずの青年のものだった。

白黒の紙面には、時の経過を物語る細かな傷と色あせがにじんでいる。端に走る万年筆の青いインクは、八十年を経てもなお鮮やかだ。

黙祷の後、テレビから流れる国歌斉唱に合わせて唄った。小さく口ずさみながら、戦地の光景を想像してしまう。

銃弾や爆音と共に、疑心暗鬼となった人の心も壊してしまう戦争のむごさ。恐怖と生存本能が絡み合い、時に理性や善意が後ろに押しやられてしまう。その連鎖の果てに、大叔父の命もあったのだろうかと考える。

外は快晴。強い日差しの下、庭の木々は影を濃くし、青々とした葉を揺らしている。八十年前の今日も、南方の海はこんな青さだったのだろうか。

ふと、母が「もうおじさんの話を聞ける人もいなくなってきた」と呟く。その言葉に、戦地の湿気や汗の匂いまでが一瞬、胸に迫る。

八十年という歳月を経て、世代交代の中で戦争の記憶が薄らいでいる。この思いと記憶が風化すれば、簡単に同じ過ちを繰り返す可能性があると思えてならない。戦争は、特別な時代や国の出来事ではなく、人間が根源的に持つ、弱さや恐れ、無知から生まれるものだから。

だからこそ、私は思う。平和は「与えられるもの」ではなく、「育てていくもの」だと。

二十歳で途絶えた大叔父の人生の続きを、私たちが平和な日々の中で紡いでいけるように、日々の中で平和の花を咲かせるべく、手入れをしていきたい。

正午の静けさと国歌の響き。そのわずかな時間に、八十年分の歴史と、これからの年月が重なった。

私は、来年も再来年も、この時刻には立ち止まり、平和を育む決意を新たにするだろう。